ほくろ除去の失敗は多い?後悔した5つの失敗例・後悔を防ぐポイント・失敗時の対処法を解説!

ほくろ除去の失敗確率は一概に数字で表すことはできませんが、部位や大きさによって手術の難易度が上がることは事実です。

失敗とされているものの中には、治療法が合っていない場合や体質による影響、術後の症状を失敗とみなしているケースもあり、注意が必要な場合もあります。

この記事では、ほくろ除去の失敗について詳しく解説していきます。

- ほくろ除去ではほくろの再発や傷跡が残るなどの失敗が起こることがある

- ほくろ除去で後悔しないためにはクリニック選びも大切

- ほくろ除去後は自己判断で保護テープをやめないほうがよい

- ほくろ除去に失敗したらクリニックに相談し必要な治療を受ける

ほくろ除去で後悔しないためには、クリニック選びも大切です。

ほくろ除去がおすすめのクリニックについては、以下の記事も参考にしてください。

ほくろ除去で後悔した5つの失敗例

ほくろ除去で後悔したといわれる失敗例には以下の5つがあります。

- ほくろ除去後に再発してしまった

- ほくろ除去後に皮膚の凹み・陥没が残った

- ほくろ除去後に傷跡が盛り上がってきた

- ほくろ除去後に傷跡が消えない

- 自分でほくろ除去したら肌トラブルが起こった

失敗例1 ほくろ除去後に再発してしまった

レーザー治療はほくろ除去に広く使われる一般的な方法です。

レーザーによるほくろ除去のリスクとして、取り残しによる再発がしばしば見られます。

取り残しによる、再発もよくみられる合併症であり、病変の病理組織を予想して、十分な深さまで削ると再発が少ないが、上皮化した後に瘢痕が目立つ可能性もあるので注意が必要である。

出典:「美容医療診療指針(令和三年度改訂版)」(美容医療診療指針作成分科会)

ほくろは医学的には「単純黒子」と「色素性母斑」に分けられます。

単純黒子はほくろの根(母斑細胞)が皮膚の表皮の基底層に存在するもので、一方、色素性母斑の場合は母斑細胞が表皮と真皮の境界または真皮層内に位置しています。

再発を防ぐためには、真皮の中層まで削って母斑細胞を完全に取り除く必要があります。

ただし、削りすぎると傷跡が残る可能性があるため、一度の処置で完全に取り除けないこともあります。

結果的に母斑細胞が残り、再発してしまう可能性があるのです。

失敗例2 ほくろ除去後に皮膚の凹み・陥没が残った

炭酸ガスレーザーや電気メスで、ほくろの根(母斑細胞)を完全に取り除こうとする場合、皮膚の表面に凹みができることもあります。

特に、レーザーや電気メスには適さないほくろを無理に除去しようとした場合、凹みや陥没が起こりやすくなります。

| ほくろ除去手段 | 向いていないほくろ |

|---|---|

| レーザー | ・大きなほくろ ・盛り上がっているほくろ |

| 電気メス | ・大きなほくろ |

切開法を用いる場合も、ほくろを切り取った後、丁寧に縫合を行わなければ皮膚の不均一な凹凸を引き起こす可能性があります。

ただ、こうしたリスクに対してあまり神経質になる必要はありません。

適切なアフターケアを行うことで、通常、術後の凹みや陥没は6ヶ月から1年で改善されるといわれています。

失敗例3 ほくろ除去後に傷跡が盛り上がってきた

ほくろ除去後、傷跡が赤く盛り上がる現象が時折見られます。

これは、なんらかの理由によって正常な治癒の過程が障害を受けている状態で、医学的にはケロイドまたは肥厚性瘢痕と呼ばれます。

ケロイド

ケロイドは、はっきりとした原因はわかっておらず、個人の体質に大きく影響されます。

一度発生すると広がりやすく、治療が難しい傾向があるのが特徴です。

▼ケロイドの発生部位| ケロイドが発生しやすい部位 | ・胸 ・背中 ・下腹部 ・二の腕 ・耳たぶなど |

|---|---|

| ケロイドが発生しにくい部位 | ・手のひら ・足の裏 ・顔 ・頭 ・ひざ下など |

肥厚性瘢痕

肥厚性瘢痕は、傷跡に過度な刺激が加わったり傷跡が化膿したりして、正常な治癒に時間がかかった場合によく発生します。

全身のどこであっても発生する可能性がありますが、特に関節にできた傷は肥厚性瘢痕になるケースが多いとされています。

失敗例4 ほくろ除去後に傷跡が消えない

ほくろ除去後に傷跡が赤くなったり、色素沈着が残ったりした時に、失敗と判断するのはまだ早い可能性があります。

実際、ほくろ除去後の傷跡や赤みは時間の経過とともに少しずつ薄くなっていく場合がほとんどです。

傷跡が治癒するまでの期間は、ほくろの大きさや施術方法だけでなく、個人差も大きいといわれています。

たとえば、2〜3ヶ月で傷跡が目立たなくなる人もいれば、6ヶ月経ってようやく赤みが引く人もいるのです。

傷跡が赤く盛り上がってきた等の他の症状がなければ、6ヶ月ほどは様子を見てもよいでしょう。

▼切開法によるほくろ除去の症例<術前〜2ヶ月後> 出典:共立美容外科 |

詳細

治療内容:切開法によるほくろ除去 |

失敗例5 自分でほくろ除去したら肌トラブルが起こった

自分でほくろを除去しようとしたものの、肌トラブルが起こったという失敗事例も少なくありません。

特に目立つのは「ほくろ除去クリーム」として販売されている商品による事故です。

▼セルフほくろ除去で見られた失敗例| 方法 | 概要 | 失敗例 |

|---|---|---|

| ほくろ除去クリーム | 「ほくろが取れるクリーム」をほくろに塗る | ・痛みが出て肌が変色した ・腫れ・湿疹が出た ・皮膚が荒れた ・火傷した(化学熱傷) ・皮膚がただれクレーター状になった |

| レーザーペン | 「ほくろ除去ペン」をほくろに照射する | ・火傷した |

参考:「事故情報データバンク」(消費者庁・国民生活センター)

ほくろ除去クリームはアルカリ性の薬品で皮膚表面を溶かし、かさぶたとして皮膚をはがすというメカニズムのため、痛みや肌荒れ、感染症、火傷などのリスクがあります。

また、悪性腫瘍の中には、ほくろと見分けがつきづらいものもあり、自分で除去しようとすることで悪性腫瘍を見落とすだけでなく、刺激を加えて悪化させてしまう可能性もあります。

危険が大きい方法のため、絶対にやめましょう。

ほくろ除去で後悔しないための3つのポイント

ほくろ除去で失敗し、受けなければよかったと後悔しないためには、以下の3点に注意することが大切です。

- ほくろ除去の実績が豊富なクリニックを選ぶ

- ほくろの大きさや状態に合った施術方法を選ぶ

- アフターケアを十分に行う

ほくろ除去の実績が豊富なクリニックを選ぶ

ほくろ除去の施術は、単にほくろを取り除けばよいというものではありません。

実際には、ほくろの状態に合わせて最適な方法を選択し、できる限り傷跡が目立たないように施術する必要があります。

同じほくろであっても、医師の技量によって傷跡の残り方が変わる可能性があるため、実績のあるクリニックで施術を受けることをおすすめします。

特に、傷跡をできるだけきれいにするためには、機能だけでなく形態的にも美しく修復する形成外科や美容外科の知識と技術が不可欠です。

形成外科領域の知識や技術の判断には、クリニックの医師が形成外科専門医や日本美容外科学会専門医といった専門医資格を持っているかどうかも参考にしてください。

そのほか、カウンセリングを受ける際には、施術の効果・メリットだけでなく、副作用やリスクについて明確に説明されているかをチェックすることも大切です。

施術後のトラブルや再発が心配な場合は、保証制度のあるクリニックを選ぶとよいでしょう。

ほくろの大きさや状態に合った施術方法を選ぶ

ほくろの再発を防ぐには、大きさや状態に合った施術方法を選ぶことも大切です。

▼ほくろの除去方法と向いているほくろ| 治療法 | 向いているほくろ |

|---|---|

| レーザー治療 | 小さくて平らなほくろ(直径4mm以下) |

| 電気分解法(電気メス) | 小さくて盛り上がったほくろ(直径4mm以下) |

| 切開法(切除縫合法) | 大きなほくろ(直径5mm以上) |

| くり抜き法 | 小さめで根の深いほくろ(直径5mm以下) |

大きなほくろや根が深いほくろは、手術による切除(切開法)を検討したほうがよい場合があります。

切開法(切除縫合法)は、周辺の皮膚から切開してほくろを切除し、皮膚を引き寄せて縫合する方法です。

切除法ではほくろを完全に取り除くことを目的としているため、再発のリスクを最小限に抑えることができます。

アフターケアを十分に行う

ほくろ除去後は、以下の点に気をつけて患部を清潔に保つことが大切です。

- 処方された薬(軟膏)を塗布する

- テープで保護する

- 紫外線対策を徹底する

- こすらない・さわらない

- かさぶたができてもはがさない

処方された薬(軟膏)を塗布する

クリニックで処方された軟膏は指示通り塗りましょう。

傷口は、乾燥させず適度な湿潤環境を保つと、早くキレイに治るといわれているためです。

また、不衛生な環境だと感染を起こしてしまうこともあるので、傷のまわりは清潔に保ちましょう。

テープで保護する

ほくろ除去後のケアでは、テープの使用も一般的です。

テープには、傷口を摩擦や紫外線から保護し、治癒を助ける役割があります。

通常、医師の指示に従い1〜2週間程度、テープを貼って傷口を保護します。

テープを貼り替える際には、清潔な手で行うことも大切です。

紫外線対策を徹底する

ほくろを除去した部位はデリケートな状態のため、紫外線を浴びると炎症後の色素沈着やほくろの再発にもつながります。

術後は以下のいずれかの方法で紫外線対策を行いましょう。

- 保護テープを貼る

- 日焼け止めクリームを塗る

- 日傘や帽子を使う

- UVカット機能のある衣服を着用する

こすらない・さわらない

ほくろ除去後の肌は通常よりも敏感になっているので、不要な刺激を与えると炎症後色素沈着の原因となります。

洗顔や入浴の際は泡で優しく洗い、肌をできるだけ安静に保つことが大切です。

かさぶたができてもはがさない

ほくろを取り除いた後、傷口が茶色のかさぶたで覆われるケースもありますが、かさぶたは無理に剥がさないことが大切です。

無理に剥がしてしまうと、傷の治りが悪くなったり炎症後色素沈着を起こしたりするリスクがあるので注意してください。

かさぶたは、1週間ほどで自然に剥がれ落ちるので、気長に待ちましょう。

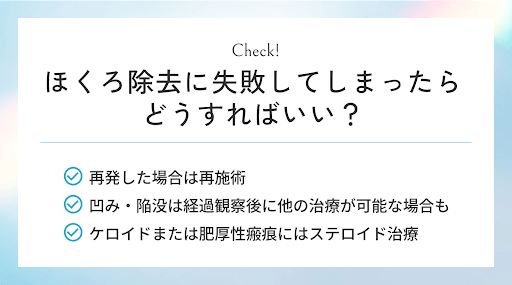

ほくろ除去に失敗してしまった場合の対処法は?

もし、ほくろ除去に失敗したと思った場合は、まずはクリニックに相談しましょう。

症状により、以下の対処法が考えられます。

再発した場合は再施術

ほくろ除去の失敗ケースの代表例として、ほくろの再発が挙げられます。

ほくろの根(母斑細胞)が残ったことが原因のため、再度のほくろ除去が必要です。

黒い部分が小さければ、炭酸ガスレーザーやQスイッチレーザーで、黒い部分だけを破壊することもあります。

なお、一部のクリニックでは再発に対する保証制度があり、保証期間内に再びほくろが現れた場合、再施術を無料で受けられます。

特にレーザーや電気メスでのほくろ除去を検討している人は、カウンセリングの際に再発した場合の対応を確認しておくとよいでしょう。

凹み・陥没は経過観察後に他の治療が可能な場合も

ほくろ除去の後、皮膚に凹みや陥没が生じた場合は、半年ほど経過観察を行います。

凹みや陥没が自然に改善される見込みがなく、凹みを治療したい場合はフラクショナルレーザーやヒアルロン酸といった治療が可能な場合もあります。

フラクショナルレーザー

レーザーで皮膚の表面に微細な穴を開け、ターンオーバーを促進する方法です。

凹みを改善し、皮膚をなめらかにする効果を期待できます。

ヒアルロン酸注入

ヒアルロン酸を凹んだ部位に注入し、凹みを目立ちにくくする方法です。

即効性がある一方で、期待したほどの効果が得られないリスクもあります。

凹みや陥没に悩んでいる場合は、まずはクリニックに相談し、最適な治療プランを立てることが大切です。

ケロイドまたは肥厚性瘢痕にはステロイド治療

ほくろ除去後の傷跡がケロイド・肥厚性瘢痕となった場合は、以下のような保存療法を行います。

テープ等での圧迫固定

テープ、スポンジ、サポーター、シリコンゲルシート、コルセットなどを使って、ケロイド部位に圧力をかけ、その部位の安静を保ちます。

ステロイド剤の外用療法

ステロイド剤が含まれたテープや軟膏を使い、ケロイドの腫れや赤みを軽減し、皮膚を回復させる方法です。

保湿するために、水分不透過性絆創膏を貼ることもあります。

ステロイド注射

ステロイド剤をケロイドに直接注射します。

これにより、ケロイドの腫れや赤みを軽減し、炎症を鎮める効果が期待されます。

炎症後色素沈着は内服薬・塗り薬で改善を目指す場合も

レーザー照射後の炎症後色素沈着は、3〜6ヶ月程度で改善してくることがほとんどです。

ただ、なかなか治らない場合は内服薬や塗り薬で改善を目指す場合もあります。

ほくろ除去に関するよくある質問

最後にほくろ除去の失敗に関する質問についてお答えしていきます。

ほくろ除去したら皮膚が硬くなる?

ほくろ除去後、皮膚が一時的に硬くなることもあるかもしれません。

通常は2〜3ヶ月で落ち着き、皮膚が柔軟性をとり戻すことがほとんどです。

ほくろ除去後にメイクしてもいい?

レーザーや電気メス、くりぬき法の場合、保護テープの上からであれば、施術後すぐにメイクできます。

ただし、洗顔やメイク落としの際にゴシゴシこすらないように気をつけてください。

切開法の場合は、術後1週間程度の抜糸の際に医師からの許可があれば、患部のメイクも可能になります。

ほくろ除去後は何ヶ月で消える?

ほくろを除去した後は、1〜3ヶ月程度は傷跡が比較的目立ちます。

個人差はありますが、半年ほど経つと赤みがほとんど消え、肌の状態が安定します。

医師の指示に従い、適切にアフターケアを行うことが、傷跡や赤みの改善を助けます。

傷跡に異常が見られる場合は、必ずクリニックや医師に相談しましょう。

ほくろ除去後のテープはいつまで貼ればいい?

ほくろ除去後、保護テープを貼る期間は1〜2週間程度が推奨されています。

保護テープには、傷口を摩擦や紫外線から守り、炎症後色素沈着を起こしにくくする役割があるためです。

テープの使用期間はクリニックによって異なるので、医師の指示に従いましょう。

もし、テープを貼っている間に不快な症状が現れた場合は、クリニックに相談してください。

- 「美容医療診療指針(令和三年度改訂版)」(美容医療診療指針作成分科会)

- 「形成外科診療ガイドライン」(日本形成外科学会・日本創傷外科学会・日本頭蓋顎顔面外科学会)

- 川田暁編著「美容皮膚科ガイドブック 第3版」(中外医学社)

- 川田暁編著「患者からの質問に自信を持って答える美容皮膚Q&A」(日本医事新報社)

- 『「ホクロ取りクリーム」を使ったら、皮膚に「穴」があいた!〜自己判断での「ホクロ取り」は危険です〜』(東京都消費生活総合センター)

- 「メラノーマ(ほくろのがん)」(日本皮膚科学会)

- 「アザとホクロ」(日本皮膚科学会)

- 「色素性母斑(ほくろ)」(日本形成外科学会)

- 「ケロイド・肥厚性瘢痕」(日本形成外科学会)

- 「ケロイド」(日本皮膚科学会)